ある集団全体に関する傾向や法則について知りたい場合、全数調査を行うことが理想ですが、時間やコストなどの問題からそれが不可能なケースは珍しくありません。本稿では、そのような場合に実施される「標本調査」と「統計的推論」について、その概要を解説しています。

なお、閲覧にあたっては、以下の点にご注意ください。

- スマートフォンやタブレット端末でご覧の際、数式が見切れている場合は、横にスクロールすることができます。

「全体」を把握したうえでの意思決定

国や地方自治体の政府、多くの企業、人文・社会科学、自然科学を問わない科学者といった人々は、多くの場合、特定の個人を超えた社会全体の利益に奉仕することを目的としています。例えば、政府であれば、社会経済活動や医療福祉などに関する政策を実行することでその国や地域の発展に寄与しますし、企業であれば、顧客に商品やサービスを提供することで、人々の暮らしを豊かにします。医学や疫学などの分野では、感染症の予防や新しい薬や治療法の開発を通じて、人々の健康に貢献します。

ただ、こうした活動は、供給側が一方的に供給するのではなく、受け手側のニーズに応えたものである必要があります。経済を活性化させるための規制緩和や減税も、市民から猛反発を喰らってしまっては為政者自身が職を追われてしまいますし、企業側としては自信をもって打ち出した商品も、実際にお客さんが買ってくれなければ商売が成り立ちません。新しい薬を出したとしても、「実はあまり効果がない」ということでは、「医療費の無駄遣い」や「毒にしかならない錠剤」ということになってしまいます。

もちろん、どのような政策、商品、サービスであっても、「ある人は肯定的で、別の人は否定的」となるでしょうし、薬の場合であっても、「この人には効果があったけど、こっちの人には効果がなかった」となり、全体としての賛否や効果などがはっきりと0か100になることは稀でしょう。しかし実際には、万人にとって有益であることは必ずしも必要ではなく、ある程度の人に有益であれば社会活動としては成り立つことがほとんどです。

そのため、商品やサービスを提供する側は「ある政策や商品について、みんなはどう思っているのか」、あるいは「この薬は、全員に効果を発揮するわけではないにせよ、どれくらいの人に効果があるのか」など、個々の特殊な人や事例を超えた「社会」や「人類全体」の傾向、法則を把握し、「この政策(商品、薬の開発)を推進すべきだろうか」という点について、より良い意思決定をする必要があります。

母集団と全数調査

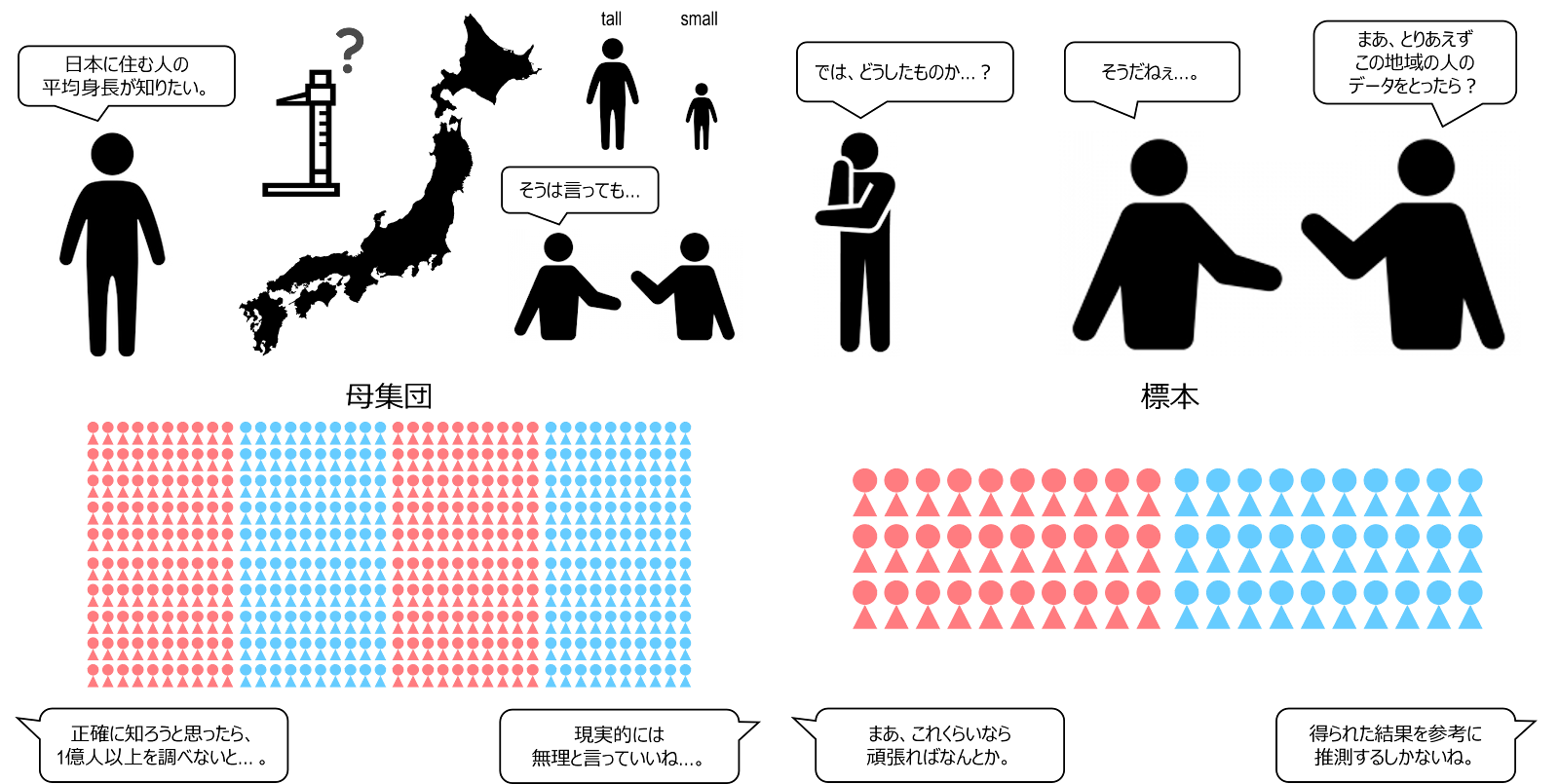

先の例では、「国民」、「消費者」、「患者」などさまざまな人の集団が暗に想定されています。このような、その全体の傾向や法則性に関心のあり、調査や観察の対象となる集団のことを一般に、母集団 population と呼びます。

母集団全体について知りたい場合、全体をくまなく調べるのが最も確実です。このように母集団の対象すべてを調査する調査を全数調査 Census、悉皆調査、全部調査 などと呼びます。国勢調査など全国的な規模の調査がこの全数調査に当たり、「既に規模が分かっている母集団の全体的な傾向を把握する場合」だけでなく、「全体の規模や数を確定することも課題に含まれている場合」にも全数調査は行われます。

全数調査の問題点

ただ、全数調査を行おうとしても、ほとんどの場合、次のような問題に行き当たります。

無限母集団

第1に、母集団が概念的にしか存在しない場合があります。例えば、ある生産工程における製品の不良率を問題にする場合、母集団は、その生産工程でこれまで生産されたものだけでなく、これから生産されるであろうものも含めた製品全体となります。この場合、母集団の中にはまだ生産されていないものも含まれており、今、測定を行うことはできません。また、ある病気に対する新薬の効果を知ろうとするとき、母集団はその病気にかかった人全体の集団であり、その中にはまだ現実にその病気にかかっていない人も含まれます(今いる人にしか効果がないのでは、意味がないですね)。

このように理論上、その構成要素が無限に存在し得る母集団を無限母集団 infinite population と呼びます。無限母集団は概念的にしか存在せず、まだ実在していない、あるいは永久に全個体が揃うことがないので、原理的に全数調査ができません。

破壊を伴う場合

第2に、調査することが「破壊」を意味することがあります。例えば、ケーブル製品の強度テストは、それを破断することによって達成されます。また、電球の寿命を推定するためのテストも、テストが終わった後、その電球を使うことはできません。このような場合、母集団全体を調べることには意味がありません。

時間やコストの制約

第3に、母集団の全体を調べることが物理的に可能であり、かつ意味があっても、時間や資源(予算や人手など)の制約からそれができない場合があります。メディアによる世論調査などがその例で、ほとんどの場合、このパターンに当てはまります。

標本調査

全数調査が実施できない中で、なお母集団全体の傾向や法則について知りたい場合、次善の策として、母集団の一部について調べ、その結果から、母集団全体について推論するという方法が考えられます。このような目的で行われる調査を標本調査 sample survey と呼びます。社会的な調査や科学研究のほとんどは、この標本調査に当たります。

標本調査はおおまかに、①調査の設計・研究の計画立案、②データの収集、③データの整理・要約、④データの解析、⑤結論についての考察という流れで行われます。この中で、母集団の中から取り出された個体の集まりのことを標本 sample、「標本を選び出すこと」を標本抽出 sampling、標本の中に含まれる個体の数のことを標本の大きさ sample size、あるいはサンプルサイズ と呼びます。

統計的推論:偶然によるばらつきを考慮した推論

ただ、「一部を調べた結果から全体についての推測する」という方法には、ひとつ懸念されることがあります。それは、「一部を調べた結果にはばらつきがある」ということです。例えば、ある地域に住む人の身長について知りたいと思い、100人を標本調査するとします。このとき、「100人の平均身長は160.5 cm だった」という結果が得られました。しかし、別の人が同様に別の100人を調べた結果、「平均身長は153.8 cm だった」となることは十分にあり得ます。むしろ、調査の結果が毎回同じになることの方が珍しく、結果にはばらつきがある方が普通です。

結果がばらつき、安定的でない以上、何回か調査を行っただけでは、結果についての確証がもてず、結局、全数調査をするしか確実な方法はないように思えます。確かに、厳密な意味で「間違いのない結論」を得るのであれば、全数調査をするよりほかありません。ある程度の間違いを許容する場合、確率論や統計学の知識を応用することで、信頼性の高い結果を得ることは可能になります。

例えば、100人がある提案に対し、賛成か反対かの投票を行い、80人分の結果が開票された結果、賛成が49人、反対が31人だったとします。このとき、確かに残り20人が全員反対票である可能性はあるでしょうが、ほぼ間違いなくこの提案は可決されるように思われます。実際、真の賛成率が49%であるとき、80人中49人が賛成となる確率は、 \begin{gather} p={}_{80}C_{49} \cdot {0.49}^{49} \cdot {0.51}^{31}\cong0.008 \end{gather} であり、わずか0.8%しかありません。

このように、確率論や統計学の知識にもとづいて、標本調査の結果から母集団全体に関する傾向や法則について推測することを統計的推論 statistical inference と呼びます。

推定と仮説検定:統計的推論の2つのタイプ

統計的推論には、推定と仮説検定という2つの基本的なタイプがあります。推定とは「母集団に関する指標の値」について推測するもので、例えば、「ある地域の人の平均身長はいくつか」、「ある政策に対する支持率はいくつか」などの疑問に対し、標本調査の結果から、「160 cm」、「30%」のように「数値」で答えを出すタイプの推論です。

これに対し、仮説検定とは「母集団に関する命題の真偽」について推測するものです。例えば、「現在の人の平均身長は、50年前の人の平均身長よりも高いか」、「政党Aの支持率は政党Bの支持率よりも高いか」などの疑問に対し、標本調査の結果から、「現在の人の平均身長の方が高い」、「両党の支持率に差があるとはいえない」のように「真偽」に関する答えを出すタイプの推論です。

参考文献

- 松井 敬 著. 標本調査論. 内田老鶴圃, 1990, p.1-5

- 東京大学教養学部統計学教室 編. 基礎統計学 1 統計学入門. 東京大学出版会, 1991, p.175-176

- 福井 武弘 著. 標本調査の理論と実際. 日本統計協会, 2013, p.1-2

- 宮川 公男 著. 基本統計学 第4版. 有斐閣, 2015, p6-9, p.181-182

0 件のコメント:

コメントを投稿