医学・疫学における観察研究の多くは、ある危険因子と疾病の間の関連性を明らかにするために行われますが、標本調査で観察された結果は、必ずしも真実の姿を反映しているわけではありません。本稿では、標本調査の中で観測される「曝露とアウトカムとの関連性」のパターンとその内容について解説しています。

なお、閲覧にあたっては、以下の点にご注意ください。

- スマートフォンやタブレット端末でご覧の際、数式が見切れている場合は、横にスクロールすることができます。

真の姿と観察結果の関係

医学・疫学における観察研究の多くは、疾病の発症機序、すなわち、ある危険因子と疾病の間の関連性、特に、因果関係を明らかにするために行われます。そうした関係性は、リスク比や曝露オッズ比などの値で評価されますが、こうした指標には、真の値がただ1つだけ存在しています。ただ、この値は「神のみぞ知る」ものであり、通常、人間には分かりません。もし、全数調査が可能であれば、その値を直接的に得ることができますが、通常、さまざまな制約により、それが不可能であるため、全体の一部を標本として抽出し、そこで得られたデータから真の値を推定し、その推定値によって、関連性について議論します。

ただ、そうした標本調査で観察された結果は、必ずしも真実の姿を反映しているわけではありません。例えば、ある地域の小学生の平均身長が知りたいとして、各学校で身体測定を行い、それぞれその学校の平均身長を算出すれば、個々別々の値が得られるでしょう。これと同じように、学術的な研究においても、同じ疾病と曝露の関係を調査した研究でも、片方は「リスク比が5.0=関連性あり」という結果が得られ、他方は「リスク比が1.0=関連性なし」という結果になることもよく起こります。以上のような例において、真の姿と観察結果の差を誤差 error と呼んでいます。

また、観察的研究で見出された関連 association が、すべて因果関係というわけではありません。観察的研究で得られた関連には、一般に、因果関係以外に、4つの可能性があります。

そのうちの2つは、偶然誤差と系統誤差によって生み出される、実際には存在しない、偽の関連 spurious association で、他の2つは「結果‐原因」関係や交絡によって生み出される、実際に存在し、間違っているわけではないが、目的とする因果関係ではない関連です。研究で認められた関連が、因果関係である可能性が高いことを示すには、これらの因果関係以外の関連とは考えにくいことを示さなければなりません。

偶然誤差による偽の関連

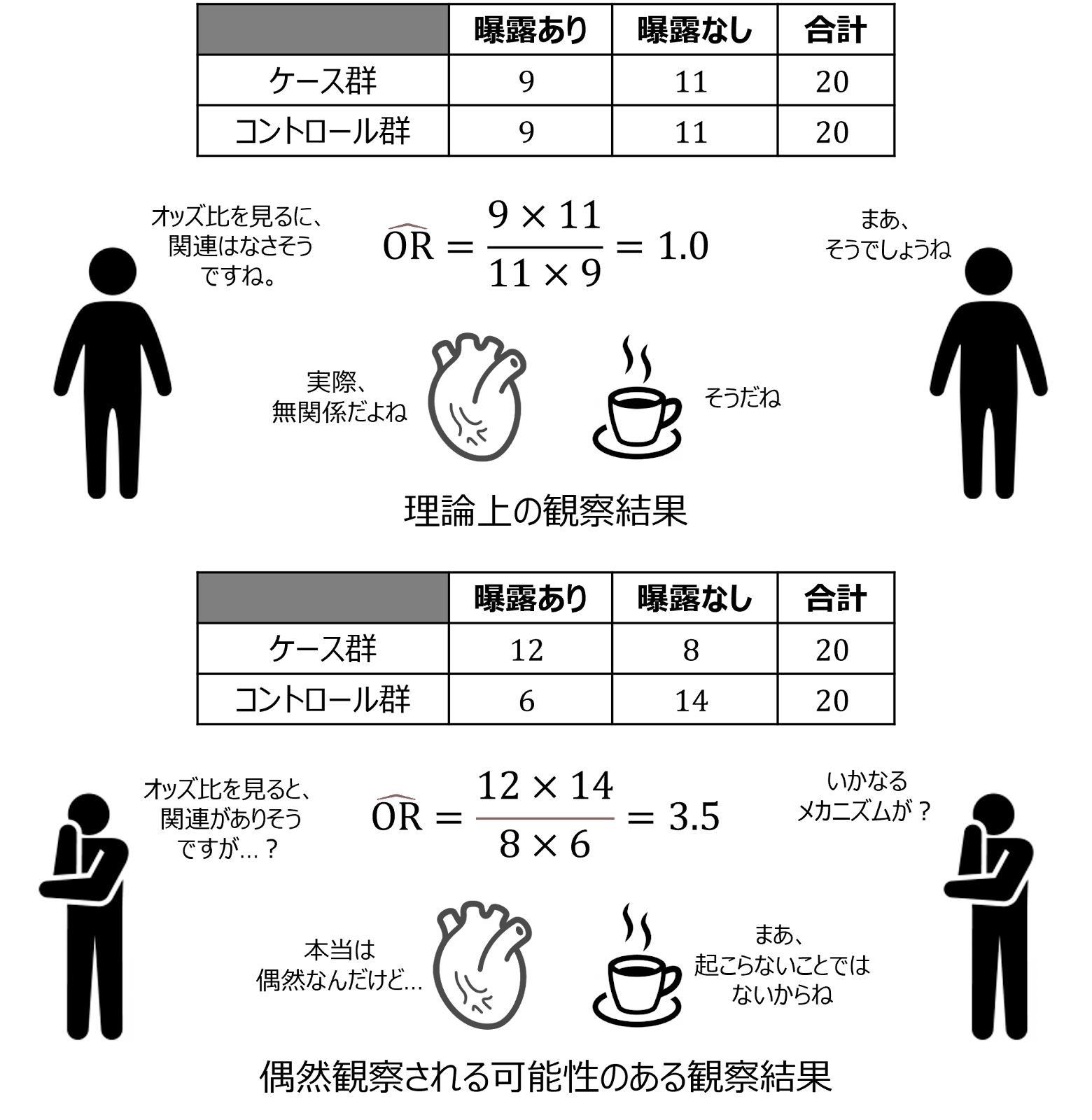

例えば、心筋梗塞とコーヒー飲用の間には真の関連はなく、母集団の45%がコーヒーを飲用していると仮定してみましょう。そこから、20人の心筋梗塞の患者と20人のコントロールを無作為にサンプリングした場合、理論上、それぞれの群で約9人(20人の45%)がコーヒー飲用者であることが期待できます。

ところが、まったくの偶然から、サンプリングの結果、心筋梗塞患者の12人がコーヒー飲用者で、コントロール群では6人だけがコーヒー飲用者となる可能性があります。この場合、コーヒー飲用と心筋梗塞との間には、偽の関連が生じることになります。このように、偶然誤差によって、統計学的に有意の偽の関連が生じることを第1種の過誤といいます。

このような偶然誤差の問題に対しては、研究デザイン段階およびデータ解析段階の両方で、対処することができます。研究デザイン段階では、測定の定度(精度)を高めることとサンプルサイズを大きく取ることが重要な方法となります。

データ解析の段階では、p値と信頼区間を計算することによって、観察された結果が、偶然のみによって生じた場合とどれほどかけ離れているかを定量的に示すことができます。たとえば、p値が0.10ならば、観察された2群間の差(あるいはそれ以上の差)は、およそ10回に1回程度の偶然によって生じ得るということになります。いっぽう、信頼区間は、p値よりも有用な指標で、研究結果から推定された関連が偶然によって変動し得る範囲を示します。

系統誤差による偽の関連

系統誤差は、標本の抽出や数値の測定の際に生じてしまう一定の方向性をもった誤差のことで、バイアスともいいます。例えば、ある大学受験用のある問題集の効果を見たいとして、受験を控えた高校3年生の100人に問題集をやってもらいました。いっぽう、高校2年生100人には、何もしないでいてもらって、実験に参加した全員(200人)に大学入試を想定した模擬試験を受けてもらいました。その結果、試験問題をやった方が、合格率が高かったという結論が得られました。こうしたケースは、「バイアスによる偽の関連」の例と考えることができます。バイアスへの対策は、研究を進めるうえで非常に重要なテーマとなるため、バイアスについては、別稿でより詳しく解説します。

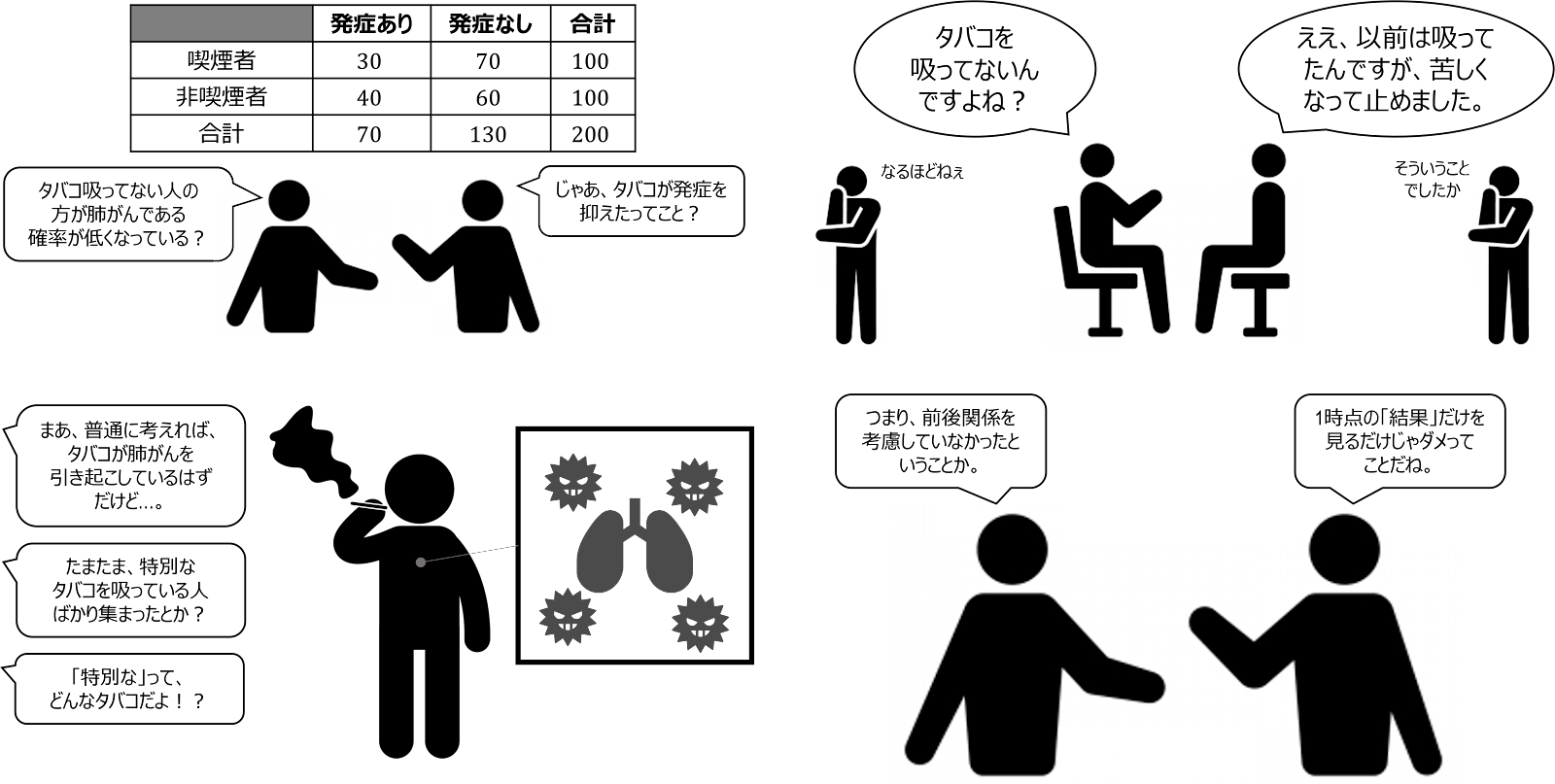

因果関係以外の真の関連①:「結果‐原因」関係

「結果‐原因」関係 effect-cause relationship とは、「『原因(である危険因子)』によって『結果』が生じた」のではなく、「『結果』と思われた事象によって、『原因』となる事象が生じた」という関係のことを指します。この「結果‐原因」関係は、横断研究やケース・コントロール研究のように、アウトカムが発生する前の予測因子の値が得られない研究デザインの場合には特に問題となります。

例えば、喫煙と肺がんの関係は、「『喫煙』が『肺がん』(結果)を引き起こす」という図式も考えられますし、逆に、「『肺がん』になったことで『喫煙』を止める」という関係も成り立ちます。これは、結果が起こった後の1時点を見ているだけでは分からず、どちらが先に起こったのか、前後関係を確認する必要があります。

コホート研究においては、普通、「結果‐原因」関係は問題とはなりません。それはリスク・ファクターの測定を、アウトカムが発生する以前の時点で実施することができるからです。しかし、コホート研究でも、もしその疾患が長い潜伏期間を持ち、前臨床期の患者が混じっていてもベースライン時点ではそれを発見できない場合には、「結果‐原因」関係が生じることがあるので注意が必要です。たとえば、Ⅱ型糖尿病の患者で、すい臓がんが高頻度に発生することが知られていますが、この関連のー部は、ほぼ確実に、「結果‐原因」関係です。なぜなら、すい臓がんは、糖尿病を引き起こし、かつ糖尿病とすい臓がんの関連は、フォローアップ期間が長くなるにつれて減少していくからです(すい臓がんのために糖尿病となっていた人は、がん死によってコホートから脱落していくため)。しかし、糖尿病とすい臓がんの間には、糖尿病発症後4年経過してもなお関連が認められるため、一部には、「結果‐原因」関係(糖尿病がすい臓がんの原因となるという関係)が存在する可能性があります。

このように、「結果‐原因」関係を除外するために、因子の測定を、1時点だけではなく、複数の時点で行い、比較検討するというやり方が一般によく用いられますが、生物学的妥当性 biological plausibility の観点から判断できる場合もあります。このすい臓がんの例では、すい臓がんがすい臓組織に障害を与えるという観点から、「結果‐原因」関係の可能性は生物学に十分考えられますが、10年以上も糖尿病に罹患していた患者で、すい臓がんを含むさまざまながんのリスクが増加することから、糖尿病はがん一般の発生の原因となり、その1つとしてすい臓がんの発生原因にもなるという、生物学的メカニズムが存在する可能性もあります。

因果関係以外の真の関連②:交絡

交絡とは、ある危険因子とアウトカムの関係を評価する際、「第3の因子の影響によって、見かけ上、関連があるように(もしくは、ないように)見えてしまう現象」のことです。

例えば、血圧と所得の関係を調べた結果、「血圧が高いほど、所得も高くなる」という関係があることが分かったとします。このことから、「所得を上げるために、血圧を上げる」ということになるかといえば、そうする人はいないでしょう。これは、両者に関連する「年齢」という因子によって、血圧と所得に見かけ上、関連があるように見えていただけでした。交絡への対処や対策もまた、研究を実施するうえで非常に重要であるため、別稿でより詳しく解説します。

因果関係の推論におけるその他の注意点:共通効果への限定

因果関係の推論において注意すべきそのほかの現象に、共通効果への限定(条件付け) conditioning on a shared effect というものがあります。これは、ある結果が複数の原因で生じ得る際に、人為的な相関関係が生じてしまうことを指します。

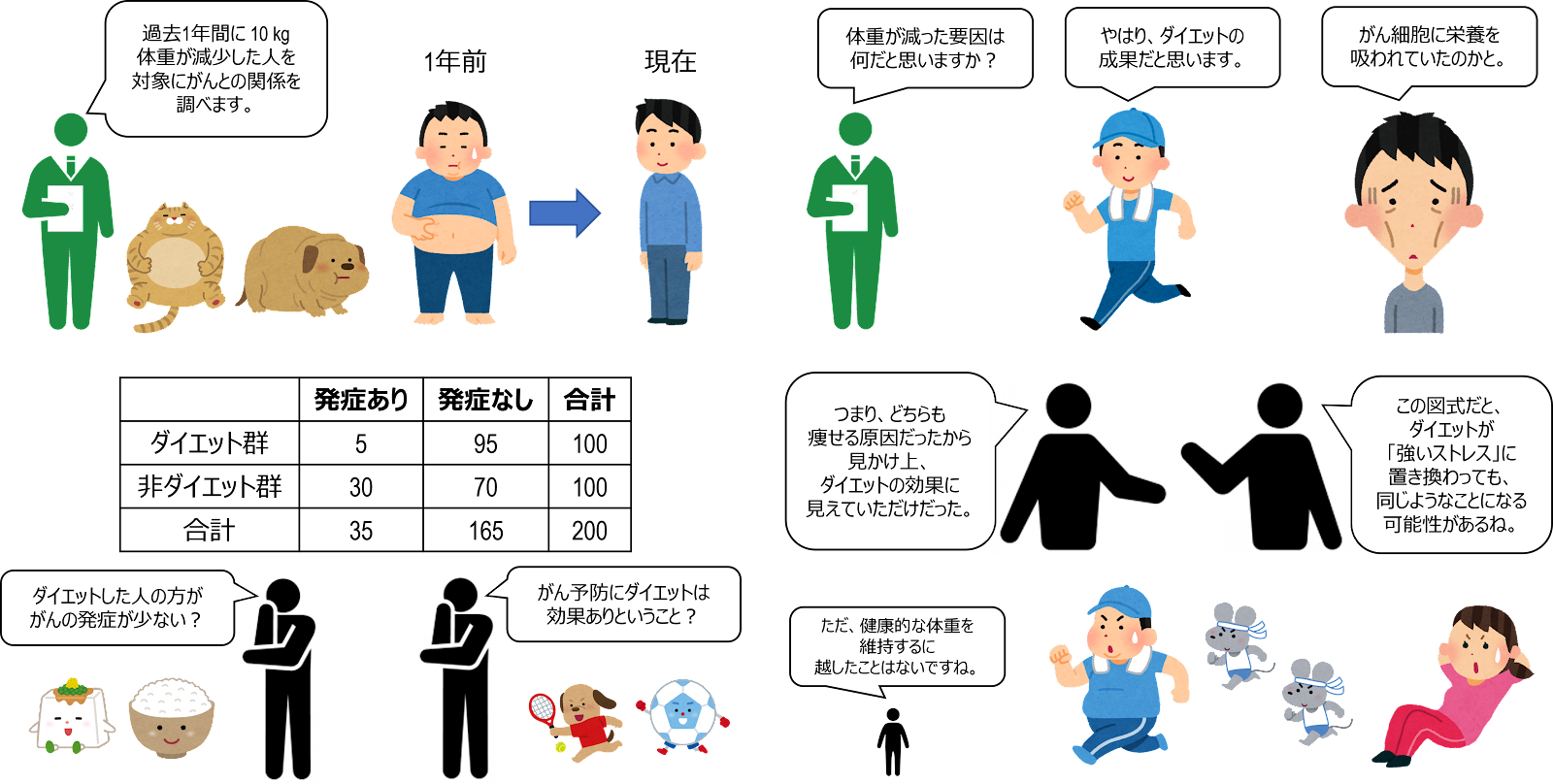

例えば、「過去1年間に10 kg 体重が減少した人」を対象としたケース・コントロール研究を考えてみましょう。そして、この研究で、ダイエットをした人はしなかった人よりも、がんのリスクが低いという関連が得られたとします。この結果から、ダイエットにがんを予防する効果があると言えるでしょうか?冷静に考えれば、この答えは「ノー」のはずです。なぜなら、がんによっても体重が減少するからです。体重が大きく減少した場合、ダイエットをしていれば、そのためと考えられますが、特に理由がない場合には、がんによる可能性が高くなります。つまり、体重減少という、ダイエットでもがんでも生じる効果を有する人に対象を「限定(条件付け)」することによって、人為的に、ダイエットとがんが原因として拮抗する状況が作り出されたために、両者の間に逆相関(ダイエットをする人ほどがんの人が少ない)が生じたわけです。

限定(条件付け)conditioning は疫学的用語で、予測因子とアウトカムの関連をある制限(条件)下で見ることを意味し、共通効果 shared effect とは、体重減少のように、複数の原因で生じ得る効果のことをいいます。「共通効果への限定」によるバイアスは、同じ効果にあたる現象を、包含基準、マッチング変数、交絡因子として扱った場合に生じます。

参考文献

- 浜田 知久馬 著. 学会・論文発表のための統計学:統計パッケージを誤用しないために 新版. 真興交易医書出版部, 2012, p.156-157

- スティーブン・ハリー, スティーブン・カミングス ほか 著, 木原 雅子, 木原 正博 訳. 医学的研究のデザイン:研究の質を高める疫学的アプローチ 第4版. メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2014, p.135-141, p.150-151

0 件のコメント:

コメントを投稿