医学や疫学は人々の健康に寄与することを目的としており、最終的に医療の実践に活かされることを期待されています。近年、そうした医療実践の場において、「根拠にもとづく医療(EBM)」という概念が注目されています。本稿では、このEBMという概念について、EBMが提唱されるようになった背景やその意味について解説しています。

なお、閲覧にあたっては、以下の点にご注意ください。

- スマートフォンやタブレット端末でご覧の際、数式が見切れている場合は、横にスクロールすることができます。

健康と医学・疫学

デジタル大辞泉によれば、医学とは、人体や病気の本態を研究し、病気の予防・治療を行い、健康を維持するための学問

、疫学とは、人間集団を対象として、病気の原因や本態を究明する医学の一分野。感染症の原因や動向を調べる学問であったが、今日では、公害など広く健康を損ねる原因などを研究対象とする

とあります。

これら2つの学問に共通するのは、どちらも人々の健康に貢献するためのものであるという点です。現代を生きる私たちにとって、「健康」は最も大きな関心事のうちのひとつであり、医学や疫学といった学問の社会的意義は、これからも決して朽ちることはありません。

医学は英語では、”medicine”ですが、この点、日本大百科全書(ニッポニカ)の解説には、広義の医学とは、医療の実践を示し、狭義の医学とは、実践から離れた学問としての医学を示すわけである。ところがヨーロッパ語で表現される医学の場合は、その区別がなく、学問の部分も実践から離れない

とあります。あえて日本語で区別するとすれば、治療や予防などの行為、あるいは実践を「医療」、実践の理論的裏付けを与えるものを「医学」とでもできるでしょうか。工学が、物理学や化学といった理学の「応用として実践」と密接不可分であるのと同様、「医学」もまたその実践である「医療」とは切っても切り離せない関係にあります。つまり、医学や疫学は「人々の健康に寄与するための実践」に寄与するための学問であり、医学や疫学の研究は、最終的に医療の実践に活かされることで、その真価を発揮すると言えます。

そうした医療、あるいは医学・疫学研究の分野で、近年、「根拠にもとづく医療 Evidence-Based Medicine: EBM」という概念が注目を浴びています。本稿では、このEBMが生まれた背景やその本質について解説していきたいと思います。

不完全情報下における医療:選択と意思決定

突然ですが、あなたはある日突然、仕事中に意識を失って卒倒し、救急車で運ばれてしまいました。以前にはこんなことになった経験はありませんし、最近、過労に陥っていたとか、強いストレスを受けたとか、頭を打ったということもありません。身体検査をしても、特に異常は見られません。CTスキャンをしてみても、完全に正常で、脳波にも異常は見られません。全くの原因不明で、もしかしたら遺伝的な問題なのかもしれないし、知らず知らずのうちに体内で原因となる「何か」が蓄積されていたのかもしれません。

そんな状況であっても、私たちはこれからも生きなければなりませんし、生活しなければなりません。ただ、原因が分からない以上、「不完全情報」にもとづいて判断しなければなりません。このような不完全な情報の中で私たちが取り得る方法として、2つの方法が考えられます。ひとつは「不完全」なりに、でも少しでも「完全情報」に近づこうと努力することです。今度は遺伝子情報を検査してみるという可能性もありますし、もう記憶から抜け落ちてはいるけれど、過去に何らかのトラウマ体験をして、仕事中に偶然、それがよみがえったのかもしれません。診療において、身体所見の取り方ひとつで得られる情報の量は医師によって大きく異なります。また、より多くの情報を得るための検査方法の研究も進められています。

もうひとつの方法は「不完全情報」のなかで「勝率」を高める努力をすることです。「何が原因であったか」はよく分かりませんでした。それならば、次に気になるのは、「こうした症状は再発する可能性があるのか」、「再発する可能性を抑えるためにはどうすればいいのか」といったことです。担当の医師は、「原因が分からないため断定はできませんが、自分より経験のある医師に相談したところ、『おそらく再発の可能性は高いと思われる』とのことでした。これからは車の運転は避け、念のために投薬治療を続け、しばらくは通院してください」と助言してくれました。たしかに、「仮に再発したとしても、命の危機に陥るような状況を避ける」という意味において、「車の運転を避ける」という対策は「勝率」のアップに寄与しますし、「症状の悪化や再発を防ぐ」という意味では、「投薬治療を行う」という方針はやはり「勝率」を高めてくれます。

このような例は、仮想的な状況ではありますが、おそらく多くの人は、多少なりともこうした「原因不明の体調不良」を経験したことがあると思います。原因が完全には分からず、それゆえに安心できる「正解」を導くことが難しい中で私たちにできるのは、「その中で最も『勝率』の高い方法や方針を選択すること」しかなく、「その可能性に命運を託す」という意味で、医療には「ギャンブル」的な側面があると言えます。

医療を巡る社会の変化

先の例において、あなたは、「けっこう調べても原因は分からない」ということは受け入れ、「今後の対応」について考えます。「どれくらいの間、治療が続き、車の運転はいつまで控えなければならないのか」ということも明確ではなく、先行きは不安ですが、「不完全情報」であるゆえ、仕方がありません。ただ、処方された薬について、「副作用はないのか」、「どんな薬なのか」、「どうしてこの薬なのか」といったことが気になります。そこで担当医に聞いてみました。その結果、「これは、あなたと同様、突然卒倒することがある○○(長い病名なので覚えられなかった)という病気の治療のために長年使われている薬で、基本的に副作用はないとされています。この薬を選ぶにあたっては、先ほどのお話の中にも出てきた先輩医師に相談し、『この薬を飲んで、様子を見た方がいい』ということになりました」と答えてくれました。

私たちの多くは、専門的な知識がない中で病気になったり、ある症状を発症したりします。そして、私たちと対峙する医師もまた、科学や確立された治療法のない中で、そうした症状に対峙します。そうした状況においては、医師と患者の信頼関係や「治療を受けている」という事実自体が「治療効果」(プラセボ効果)を生むこともあります。極端に言えば、個別の医師-患者関係だけが医療であれば、万人に普遍的な「科学」は必ずしも必要なく、個別の患者が個別の医師に満足すれば、その医療は完結することができます。

現代以前、極端に言えば、現代ほど医学が発達していなかった近代や中世、古代における医療はこうした側面が強かったと推測されます。その中では、患者と医師の間には病気や人体に関する専門知識に著しい差があり(非対称な関係)、医師の経験や長年の間に培ってきた勘、あるいは医師たちの間の定説、その筋の権威の意見などにもとづいて、治療法が選択されていたことでしょう。患者は医師の判断に従うよりほかなく、実質的な主導権や決定権は、医師の側にあったことも多かったのではないかと思われます。

価値観の多様化:治療方針の選択

しかし現代は、そうした時代から、医学のほかにも、社会思想や情報技術、国家運営など様々な面での進歩があり、価値観や状況が以前とは違ってきています。そのような変化のひとつに、価値観の多様化があります。インフォームドコンセントやセカンドオピニオン、緩和ケア、QOLといったキーワードに縮約されるように、医療の実践では、より人々の自己選択が重視され、生物学的な生存よりも「人間らしい生」が追求されるようになっています。例えば、末期がんの患者の中には、積極的な治療を中止し、残された時間をその人らしく過ごすことを選ぶ人も多くなってきています。その中では、「どの治療法で治療するか」という問題以前の「そもそも治療をするのか否か」という点が問題となっています。また、『エホバの証人 輸血拒否事件(最高裁判所判例 平成10(オ)1081)』のように、宗教上の理由から輸血をともなった治療を拒否するという事例も現実に起こっています。

これら2つの例を鑑みると、今や医療は「医師によってどの治療法が良いかが判断される」というものではなくなり、患者自身が自身の価値観に照らして、治療をするかしないか、あるいはどのような治療法を採用するかを選択する、すなわち、患者による治療方針の選択がますます重視されるようになってきている時代にあるといえるでしょう。

情報の非対称性の緩和

また、情報技術の発展によって、私たちは、インターネットを介して、さまざまな情報にアクセスできるようになっています。原因不明の卒倒をしてしまったあなたも、インターネットで自分の身に起きたことや処方された薬について、自由に調べることができます。ほかならぬ自身のことであるため、あなたは便利なまとめサイトや掲示板から始まり、最終的に国際的な医学雑誌の論文にまで行き当たりました。その論文は、自分が投与されている薬についての論文で、どうやら「対象としている病気でない人に投与すると、視力が低下することがある」というものだったようです。これはあくまでも仮想の例ですが、情報リテラシーが高まっている現代では、本来素人であるはずの患者の方が、重要と思われる情報に行きつくということも十分にあり得るようになってきているでしょう。

費用対効果に対する社会的関心の高まり

現代は社会保険や社会福祉の制度が充実してきたため、多くの人が医療にアクセスできるようになっています。しかし反面、そうした医療制度を支えるための財源は、多くの国で厳しく、医療は以前と変わることなく、医師とひとりひとりの患者(あるいはその家族)との間の「個人的なもの」ですが、「医療費」の問題は、患者個人の支出に限局されない「公的問題」であることは世界の共通認識となっています。

そうした社会情勢の中では、国家による税金の使途が、国民の代表である国会で精査されるように、公的資金の投入を受ける医療の世界も透明化されるべきとの議論が生まれています。日本においても、処方権を持つ医師は公的資金を特定企業に振りわける存在になり得るとの理解から、医師と利益企業の経済的関係の開示を求める「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」$^\mathrm{(1)}$が策定されています。そうした状況の中では、医療費の費用対効果や使途の透明性が求められているといえます。

「定説」の検証

さらに、医学・疫学研究が積み重ねられていく中で、それまでの定説や常識が実は正しくなかったという例が散見されるようになりました。例えば、Echtら$^\mathrm{(2)}$が1991年に実施したCAST studyを挙げると、従来、生理学的判断(メカニズム)や権威や個人の経験則(セオリー)に倣い、抗不整脈薬投与により不整脈を抑制することが、不整脈による死亡案件を減らすことができると考えられていました。この研究は、そのような経験的な治療が、本当に不整脈を起因とした死亡案件を減らすのかどうかを検証し、結果として、不整脈死は薬介入群の方がプラセボ群よりも多く、試験は安全性を考慮し途中で打ち切りとなったと報告されました。これを転機に、抗不整脈薬が一律で投与されることはなくなったと言われています。このように、実際に用いられてきた一見確からしい生理学的判断や権威や個人の経験則も、実証してみると間違っていることもあるのです。

意思決定の補助と説明責任

このような社会の変化をまとめるとすれば、現代の医療において、医師はその専門的な知識や経験にもとづき、患者による自己決定や治療方針の選択を補助する役割を求められており、医療の質や医療費の透明性などを担保する意味においても、自らの判断や提案に対する説明責任が高まっているということになると思われます。

EBMの誕生

以上のような社会の変化を背景として、1991年にマックマスター大学のゴードン・ガイアットが提唱したのが根拠にもとづく医療 Evidence-Based Medicine: EBM の考え方です。

もともとガイアットは、彼のメンターであるディビッド・サケットの批判的吟味 critical appraisal の技術を臨床に応用するという考えを土台にして、1990年にScientific Medicine という概念を提案しました。しかし、それでは「これまでの診療が scientific ではなかった」ということになってしまうので同僚からは受け入れられませんでした。そこで名前を Evidence-Based Medicine に変えて、レジデント(研修医)教育プログラムに取り入れたのです。

EBMは、提唱者のグループであるサケットら$^\mathrm{(3)}$によって、Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients

と定義され、EBMを実践することは、The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research

であるとしています。つまり、EBMとは、患者個人のケアに関する意思決定の場において、現状で入手できる最善のエビデンスを、誠実に、系統立てて、思慮深く使用することであり、その実践は、医師個人の臨床的専門性を、その時点で利用可能である最善の、系統的研究にもとづく外部の臨床的エビデンスと統合することであるということです。

この定義の中の「エビデンス」とは、狭義には「科学的方法によって得られた知見」を意味し、「その時点で利用可能である最善の」は「最新情報を踏まえて」といいかえることができます。つまり、簡単に言えば、「医師としての経験だけではなく、最新の科学的知見も参照して、意思決定の補助を行いましょう」ということです。こう言われると、EBMはある意味で当たり前のことであるようにも思われます。実際、EBMが提唱された当時でも、別段目新しい概念ではなく、EBMは臨床疫学 clinical epidemiology を臨床現場の診療に近づけたものでした。それが1990年代以降、インターネットの発達によって、さまざまな情報へのアクセスが簡単になったことが、その後の普及を大きく後押ししたと考えられています。

EBMにおけるエビデンスとエビデンスレベル

英語のEvidenceの一般的な訳語は、証拠

、根拠

、事実

、などです。もう少し詳しい辞書の説明にはある主張が真実か虚偽かを明らかにするために提出される情報や証拠

とあります。

EBMにおけるエビデンスは、広義には、実験や経験に基づく観察はすべてエビデンスとすることができます。したがって、個々の医師の経験や生理学実験の結果もエビデンスになり得ます。ただし個人的な経験には、観察数が少ない、観察したことの解釈に色眼鏡が入りやすいなどの欠点があり、そうした意味で、個人的な経験や生理学上の理論だけにもとづくと、必ずしも適切ではない判断になってしまうという問題が生じます。

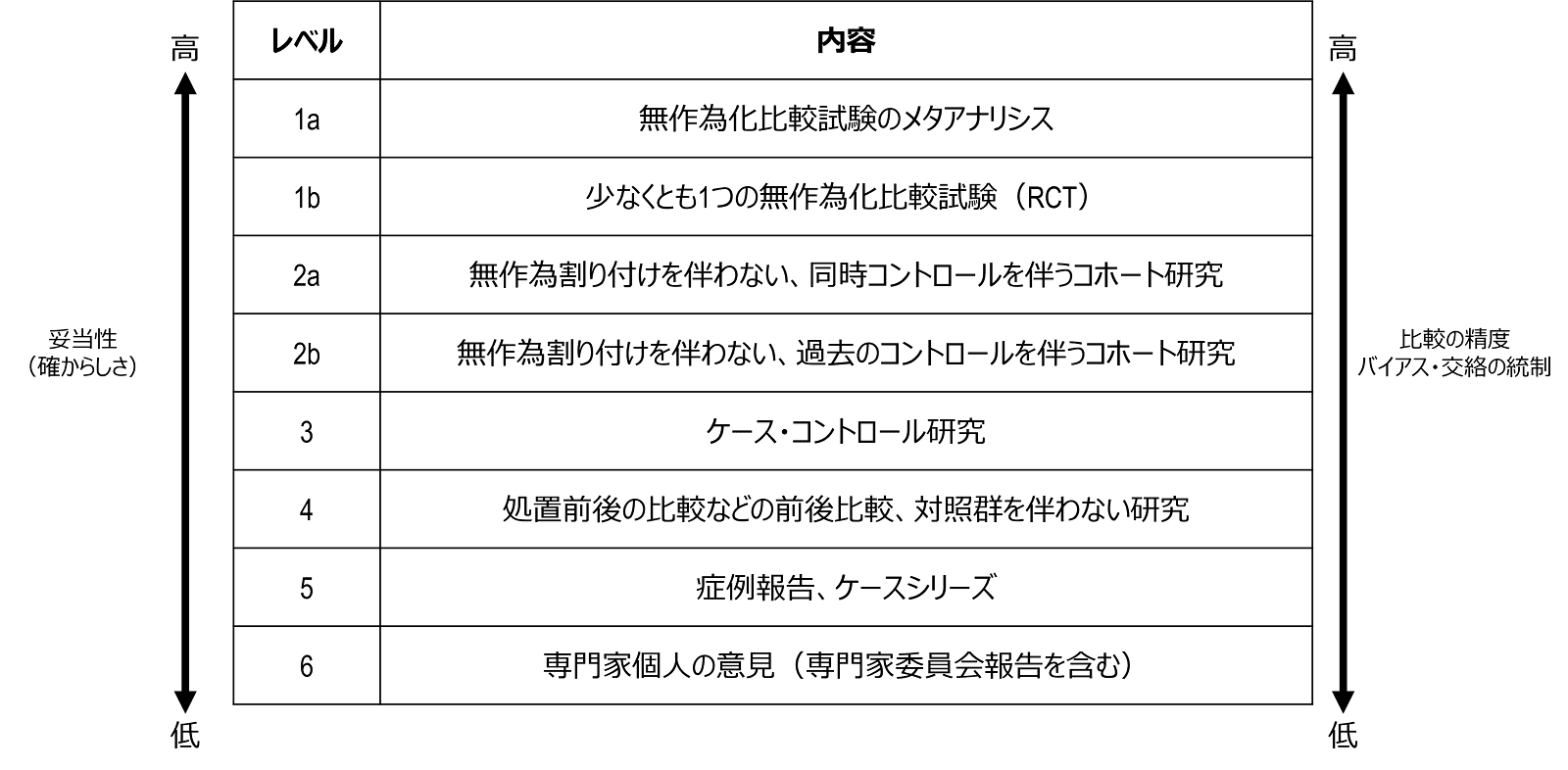

こうした問題を考えるうえで有用なのが、エビデンスレベルと呼ばれる概念です。エビデンスレベル evidence level とは、そのエビデンスの正確性や信頼性の度合い という意味で、そのエビデンスを生み出した研究の種類によってレベル(信頼性のレベル)が分けられています。レベルの分類方法はいくつかのものが提唱されていますが、例えば、以下のような分類方法があります。

一般的には、情報の正確性を高める研究デザインは、システマティック・レビューやメタアナリシスを頂点に、ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験、コホート研究(ケース・コントロール研究)、事例報告、総説、専門家の意見、の順に示されることが多いです。これらの研究デザインは、「比較の正確性」、「バイアス・交絡の統制精度」によって、序列がつけられており、高位のものほど、結論の妥当性(一般化可能性など)や正確性などが高いことを意味します。

エビデンス活用の3段階

臨床的なエビデンスには、「作る」、「伝える」、「使う」の3つの局面があります。「作る」とは、研究を実施する段階のことです。「伝える」とは、実施した研究を論文などのかたちで、広く学術界や一般に広めることです。そして「使う」とは、確立されたエビデンスにもとづいて、EBMを実践していくということです。

EBM実践の5段階

EBMは以下の5つのステップに沿って行います。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1 | 疑問の定式化 |

| 2 | エビデンスの収集 |

| 3 | エビデンスの批判的吟味 |

| 4 | エビデンスの患者への適用 |

| 5 | ステップ1~4の自己評価 |

ステップ1は、「問題点を定式化する」です。患者の診療では、診断のための検査法、治療の効果、疾患の予後など、さまざまな疑問が生じます。「診断のために有用な検査は何か?」、「治療Aと治療Bのどちらが適切か?」。このような疑問を定式化してクリニカル・クエスチョン clinical question: CQ に置き換えるのが最初の作業となります。診療上の暖昧な疑問を、このステップ1の作業によって明確なCQにすることがEBMの入り口として重要です。

ステップ2では、「その質問に答えるためのエビデンスを収集する」作業を行います。具体的には臨床研究の結果を報告する論文(1次資料)や、それらをまとめた総説(2次資料)などを探し出すことです。

次に、「得られたエビデンスの信頼性を批判的に吟味する」のがステップ3です。ひとつひとつの研究が正しく行われ、正しく解析され、正しく報告されているかを見極めます。この作業をしっかりと行うためには臨床研究や統計解析についての最低限の知識が必要になります。

そして、いよいよステップ4で「得られた情報が目の前の患者に当てはめられるかどうかを検討する」ことになります。臨床研究で得られた結果は、必ずしも目の前の患者さんに当てはまるとは限りません。臨床研究のなかの患者さんの背景と、目の前の患者さんの背景を見比べたり、患者さんの希望や人生観を踏まえて考えたりすることによって、最良の診療を選択するのです。

そして最後のステップ5では、実際に行ったステップ1~4の手順を振り返って自己評価します。これを繰り返していくのがEBMです。

以下では、それぞれの段階について補足的な説明を行います。

疑問の定式化

定式化のテクニック:PICOとPECO

クリニカル・クエスチョンは、医療従事者・提供者が抱く臨床上のさまざまな疑問であり、解答を得ることにより患者アウトカムが改善される可能性をもちます。クリニカル・クエスチョンは、新しい診断法、治療法の導入、医学知識の進歩に伴い変化していくものです。

クリニカル・クエスチョンを整理するにあたっては、PICO / PECOのフレームを使うと便利です。

“P”は、Patient, Population などを意味し、どのような対象者を想定しているかを示します。

“I”は Intervention であり、治療・診断などの医学的介入のほか、危険因子・予後因子などの要因曝露(この場合は Exposure(曝露))を示します。

“C”は Comparison、すなわち何と比較するかであり、“O”が Ooutcome、すなわち求めている臨床的結果(有効率、生存率など)となります。CQを構成するこれらの4つの構成要素の頭文字を並べて、PICOあるいはPECOと呼ばれます。

PICO / PECO のフレームを用いて、例えば、「〇〇という疾患を有する患者に、治療Aを行ったら、それを行わない対照群と比較して、5年生存率はどのように変化するか?」というような文章で、通常は疑問符で終わる文章にします。CQへの変換は、曖昧な疑問を決まった型の文章に当てはめていくことによって、疑問点を明快にしていく作業です。

| 頭文字 | 意味 | 意味 |

|---|---|---|

| P | Patient, Population | 患者、対象集団 |

| I or E | Intervention Exposure | 介入や曝露(治療、検査などを含む) |

| C | Comparison | 比較する対照群 |

| O | Outcome | 結果、転帰(治療効果、生存率など) |

背景疑問と前景疑問

クリニカル・クエスチョンは大きく、基礎的・総論的な内容に関する背景疑問 background questions と、状況設定が明確な臨床個別の疑問である前景疑問 foreground questions に分けられます。背景疑問は、解剖・生理学などの知識、基本的な疾病分類や診断基準などに関するものです。

前景疑問は背景疑問と対照的に、臨床現場でその重要性が大きくなります。EBM実践の場で求められるエビデンスは、前景疑問に関するものが中心となります。情報源として、背景疑問では教科書やジャーナルのレビュー、前景疑問では原著論文やそれらの二次情報であるシステマティック・レビュー、診療ガイドラインなどが有用となります。

クリニカル・クエスチョンの種類

クリニカル・クエスチョンの種類によって、それを解決するために必要な臨床研究の種類が決まってくるため、まずはCQの種類を見極めることが重要です。

CQは、①治療や予防 therapy, prevention、②診断 diagnosis、③予後予測 prognosis、④発症機序 etiology の4種類に大きく分類されます。

①治療や予防 therapy, prevention は、ある治療や予防などの介入の有用性についての疑問です。その介入を行った場合に、それを行わなかった場合と比較して、結果がどうなるかという比較をします。たとえば、「開腹手術を行う患者に対する予防的抗菌薬投与が周術期感染症予防に役立つか」というようなCQです。

②診断 diagnosis は、ある診断テストや診断手技が、ある疾患の診断の判断に役立つかどうかについての疑問です。その診断テストや診断手技のゴールド・スタンダード(病理診断など、診断のための最も信頼できる検査)に対する正確度(感度・特異度など)を評価します。たとえば、不明熱の患者さんにおける血清プロカルシトニン値の測定が菌血症診断(ゴールド・スタンダードは血液培養検査)に役立つか、というようなCQです。

③予後予測 prognosis は、ある状況の患者の予後予測についての疑問です。通常は介入を行わずに時間経過による生存、合併症発症などを評価します。「予後」のCQでは比較対照群はなし、あるいは何らかの因子の影響を評価するなら比較対照群はその因子を持たない群になります。たとえば、「血栓症の既往のない抗リン脂質抗体陽性の患者さんがl0年以内に血栓症を発症する確率はどの程度か?」というようなCQです。

④発症機序 etiology は、ある要因と疾患の発症や有害事象の出現との因果関係についての疑問です。何らかの介入あるいは曝露を受けた群の生存合併症の発症などを評価します薬剤の有害事象の発症調査もここに含まれます。

エビデンスの収集

エビデンスの収集は、既に確立されたエビデンスがないかを探す段階です。「最新情報にもとづいて」ということを鑑みると、この段階での基本的な方法は、エビデンスとなる論文を探すという方法になります。1990年代以前は、そうした論文を探すことには多大な手間がかかったかもしれませんが、現在は、CiNiiやPubmedなどの論文検索プラットフォームが整備され、世界中から誰でもアクセスできるようになっているため、そうした場所でキーワード検索を行うことにより、効率的に情報を集めることができます。

ここで問題となるのは、ステップ1で定式化したクリニカル・クエスチョンに関連した文献を探し出せるかという点で、場合によっては、うまく見つけることができないかもしれません。「単に探し方が悪く、粘り強く探したらあった」という場合は良いのですが、先行研究が全くないという場合も少なくありません。そうした場合は、将来の研究を待ちつつ、頼れるものの中で最善となるほかのエビデンス(自分や同僚の経験)にもとづいて医療を実践するか、あるいは、自分自身が臨床研究を実施して、エビデンスを作り出すという道を選ぶこともできます。

エビデンスの批判的吟味

エビデンスをうまく集めることができたら、今度はエビデンスの質の評価、すなわち批判的吟味を行います。文献を読んで、研究のデザイン、データの収集、その解析の各段階で、結果の信頼性を損なうバイアスや偶然の因子がどこまで排除されているか、すなわち結論はどのくらい正確かを評価します。この過程では臨床疫学と生物統計学の知識が必要となります。エビデンスの質の評価に至る前段階の知識として有用と思われる原則的事項には以下のようなものがあります。

- エビデンスとしての重要性はまず研究対象によって決まります。細胞を用いた実験や動物での研究成績は、研究自体の科学的質が高くても、ヒトを対象とした研究に比べてエビデンスとしての重要度が低くなります。新薬の開発などにおいて、ヒトでの臨床治験に入る前段階の有用な情報が動物実験から得られるのは、疑うべくもありませんが、「ネズミに有効」でも、ヒトで同様の結果になるとは限りません。

- 一番重要なヒトを対象とした臨床研究の中でも、エビデンスとしての強さはその研究デザインによって異なります。エビデンスがどのタイプの研究由来かにより、その質の大枠が規定されます。先に見たように、ランダム化比較試験のような実験的研究が序列の高位にあり、準実験的研究、観察的研究、記述的研究と続きます。症例報告の類は、因果関係などを知る糸口となる可能性はあるものの、それ自体ではエビデンスとすることができません。

- 論文自体の質は、掲載されている学術雑誌の全般的レベルから判断できる場合があります。評価の高い雑誌の論文は、専門家による厳しい採択基準を満たしたという意味で質が保証されています。

- 質の高いエビデンスであっても、ひとつの論文だけや、同一研究グループからの複数の論文よりも、類似の結果が多数のグループから報告されている方がエビデンスとして強くなります。

- 学会発表抄録のみのデータは、最新のものでまだ論文になっていない場合を除き、「論文にできなかったデータ」と解釈されるので、エビデンスとしての信用度が低くなります。専門書・非専門書を問わず、引用文献が明示されていない記述も同様の扱いとなります。

- テレビ番組などでよく見かける少人数の検査値などの数字だけを示して、高低や増減を解説するのはエビデンスとはいえません。適切な統計学を用いた有意性の検定がなされてはじめて、意味のあるエビデンスとなります。

エビデンスの患者への適用

ステップ4は文献から得られた結論を目の前の患者にどのように適用するか決める過程です。信頼できる文献の結果であっても、病態その他の条件が目の前の患者と文献の患者とで大きく異なる場合もあるので、文献の結論がそのままあてはまるとは限りません。また患者の価値観など、病気以外の個人的・社会的背景も考慮する必要があります。

例えば、ある薬Aと薬Bのどちらを投与すべきかを問題として文献検索を行った結果、「海外で日本人ではない被験者2000人を対象に行われた大規模研究において、A薬B薬とも日本人の常用投与量の2~3倍を投与した結果、B薬の方が、治療成績が良かった」という文献が得られました。また、更なる文献検索で、「日本人30人」を対象にAとBの効果を比較した最近の学会発表抄録も見つかったとします。そこには、「日本人の常用投与量でA薬の方がB薬よりも有効だ」と報告されていました。この場合、つまり相反する成績を前にして、どう判断すべきでしょうか。

人種差や用量差を越えて、B薬を選ぶのもひとつの判断です。対象人数が少なくエビデンスの質も前出の研究より劣るけど、眼前の患者に似た条件の成績を重視することも可能です。治療効果での判断がつかない場合、副作用についての考慮(これに関するエビデンスがあれば)を加えて、最終的な判断をするかも知れません。このプロセスは個々の臨床医に任せられており、経験や見識など総合的力量が問われます。同じのエビデンスを手にしても、医師-患者の組み合わせに応じて多様な判断があり得ます。

EBMの本質と限界

EBMで用いられるエビデンスの多くは、科学的な方法論の中で確立されたもので、合理的な意思決定を行うにあたっては欠かすことができません。しかし、「科学的なもの」であるがゆえの限界もまた存在します。

人文・社会科学や自然科学を問わず、多くの科学研究は、「個々の場面を超えて、一般的・普遍的に成り立つ法則」の発見を目的としています。この「一般的」という言葉は、文字通りに「例外なく全て」を表すこともあれば、「多くの場合に当てはまる」という程度である場合もあります。科学的な臨床研究は、患者ひとりひとりが匿名化されたうえで、より一般的な「患者集団」を対象として、例えば、「薬Aと薬Bが有効だった割合は、それぞれ70%と55%で、Aの方が有意に高かった」といった結論を出します。こうした結論は、一般論として「薬Aを使った方が良い」という判断を導くことができ、各種の診療ガイドラインはこうしたエビデンスをもとに策定されます。

しかし、もしかしたら「薬Aは全く効かず、薬Bだけは効果があった」という人もいるかもしれません。むしろ、「そういう人が一定数いる」ということの方が、おそらく正しいと思われます。科学としてのエビデンスはあくまでも「一般論」を提供するにすぎず、「エビデンスの患者への適用」で述べたように、その治療法が目の前の患者に適用できるかをよく吟味し、最終的な結論を出す必要があるのです。

この点、EBMの提唱者のひとりであるサケットら$^\mathrm{(4)}$は次のように述べています。

Good doctors use both individual clinical expertise and the best available external evidence, and neither alone is enough. Without clinical expertise, practice risks becoming tyrannized by evidence, for even excellent external evidence may be inapplicable to or inappropriate for an individual patient. Without current best evidence, practice risks becoming rapidly out of date, to the detriment of patients.

優れた医師は、臨床的専門性と最良の利用可能な外部のエビデンスの両方を使用する。どちらかいっぽうだけでは不十分である。臨床的専門性がなければ、医療の実践はエビデンスに圧制されるリスクに曝され、たとえ極めて優れた外部エビデンスであったとしても、ある個人の患者に対して、適用が不可能であるか不適切である可能性がある。現時点で最良(最新)のエビデンスがなければ、その医療実践は急速に時代遅れとなり、患者の損失になるリスクに曝される。

Evidence based medicine is not "cookbook" medicine. Because it requires a bottom up approach that integrates the best external evidence with individual clinical expertise and patients' choice, it cannot result in slavish, cookbook approaches to individual patient care.

EBMは、「レシピ」医療ではない。なぜなら、EBMは、最善の外部エビデンスと医師個人の臨床的専門性と患者自身の選択(価値観)を統合するためのボトムアップによるアプローチを必要とするからだ。患者個人のケアに関する結論は、独創性のないレシピ本的な方法によって得ることはできない。

EBMは、エビデンスを重視しますが、一般論としての科学的エビデンスに個々の判断が飲み込まれ、意思決定の画一化されることを目指しているのではありません。むしろEBMの本質は、医療の個別化に貢献することにあります。「信頼性の高いこういったエビデンスがあるから今回もこれでいい」という態度も、「こういうふうにするのが良いとは思うけど、科学的エビデンスがないから、やめておこうかなぁ…」という態度も、EBMの本質を考えれば、どちらも適切ではありません。先にも見たように、関連する文献が存在しなければ、個人の経験を根拠としてもかまいません。EBMにおいて重要なのは、個々の患者に向き合い、専門家としての最善を尽くして、患者の意思決定の手助けをしたか否かです。

「患者集団」を対象とする科学には普遍性があります。もしすべてが科学によって決まるのであれば、究極的には医師は必要ではなくなるのかもしれません。それぞれの患者が科学にもとづいて薬の調合を依頼したり、専門の技術をもった技術者に手術を依頼したりといった、完全な患者の自己選択医療が実現します。しかし、そういう日が来るのは、おそらくまだまだ先のことでしょう。「患者集団」を対象とする科学と「個別患者」を対象とする医療の差異は大きく、「患者個人に関する経験」においては、ほかならぬ患者自身と患者に対峙する担当医の右に出る者はありません。「ひとりひとりの患者に向き合える存在」であることに医師の存在意義があるのではないでしょうか。

参考文献

- スティーブン・ハリー, スティーブン・カミングス ほか 著, 木原 雅子, 木原 正博 訳. 医学的研究のデザイン:研究の質を高める疫学的アプローチ. 第4版, メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2014, p.1-25

- 神田 善伸 著. みんなのEBMと臨床研究:ゼロから始めて一冊でわかる!. 南江堂, 2016, p.1-12, p.97-101

- 森 悦朗. EBMと医療統計: 1.臨床研究のすすめ. 分子脳血管病. 2002, 1, p.91-95.

- 森 悦朗. EBMと医療統計: 2.研究方法の質. 分子脳血管病. 2002, 1, p.205-210.

- 山本 通子, 斎藤 トシ子. Evidence-based Nutrition. 新潟医療福祉学会誌. 2002, 2(1), p.83-93.

- Haynes, R.B., Devereaux, P.J. & Guyatt, G.H.. Physicians' and patients' choices in evidence based practice. BMJ. 2002, 324(7350), p.1350, doi: 10.1136/bmj.324.7350.1350

- 折笠 秀樹. EBMと生物統計学. 計量生物学. 2004, 24(Special Issue), p.105-114, doi: 10.5691/jjb.24.s105

- 中山 健夫. Evidence-Based Medicine(EBM): 疑問点の抽出から文献検索まで. 小児科診療. 2009, 72(4), p.613-619.

- Sur, R.L. & Dahm, P.. History of evidence-based medicine. Indian J Urol. 2011, 27(4), p.487-489, doi: 10.4103/0970-1591.91438

- 山口 直比古. PubMedで調べるEBM. 日赤図書館雑誌. 2014, 21(1), p.3-9.

- 関本 美穂. 臨床研究と臨床疫学. 診断と治療. 2015, 103(12), p.1631-1635.

- 後藤 信哉. J-CLEAR通信(60)海外と日本におけるEBMの解釈:その相違を読み解く. 日本医事新報. 2016, (4785), p.36-38.

- 竹林 崇. 作業療法のエビデンス構築に向けた臨床研究の進め方. 作業療法. 2020, 39(1), p.10-16, doi: 10.32178/jotr.39.1_10

引用文献

- 企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン. 日本製薬工業協会, 2011, https://www.jpma.or.jp/basis/tomeisei/index.html.

- Echt, D.S., Liebson, P.R., Mitchell, L.B. et al.. Mortality and morbidity in patients receiving encainide, flecainide, or placebo. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial. The New England journal of medicine. 1991, 324(12), p.781-788, doi: 10.1056/nejm199103213241201

- Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA. 1992, 268(17), p.2420-2425, doi: 10.1001/jama.1992.03490170092032

- Sackett, D.L., Rosenberg, W.M., Gray, J.A. et al.. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996, 312(7023), p.71-72, doi: 10.1136/bmj.312.7023.71

0 件のコメント:

コメントを投稿